晡时申,三坛等施□为宾。

- 鉴赏

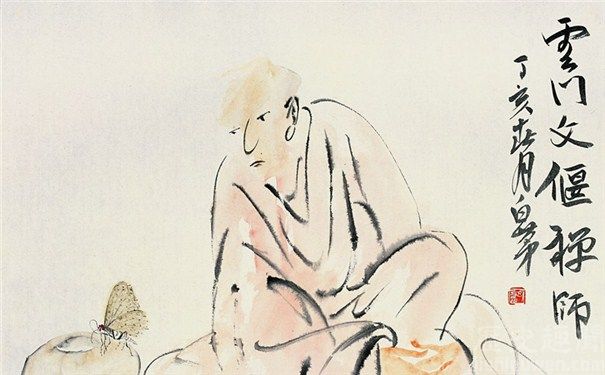

这首诗《十二时偈(其九)》由唐代诗人文偃所作,通过简洁的语言表达了佛教修行的深邃哲理。

“晡时申,三坛等施□为宾。” 这句描绘了在特定时间进行宗教仪式的情景,暗示了佛教中对仪式的重视以及对众生平等的观念。这里的“晡时”指的是下午三点到五点,是佛教中一天中的一个特定时刻,用于进行祈祷和冥想。“三坛等施”可能指的是佛教中通过布施来积累功德的仪式,而“□为宾”则可能是指所有参与者都是平等的,没有尊卑之分。

接下来的“无漏果圆一念修,六度同归净土因。” 这两句进一步阐述了佛教修行的目标和方法。 “无漏果圆”意味着通过修行达到无漏的境界,即去除一切烦恼和过失,实现内心的纯净与圆满。“一念修”强调了修行的关键在于每一刻的专注和努力,即使是一念之间也不可忽视。“六度”则是佛教中修行的六个重要方面,包括布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧,它们共同构成了通往解脱和净土的路径。“同归净土因”则表明了通过这些修行,最终可以达到清净、安宁的彼岸世界——净土。

整体而言,这首诗以简练的语言传达了佛教修行的核心理念:通过日常生活的每一刻专注和善行,最终达到内心纯净、消除烦恼、实现解脱的境界。它不仅体现了佛教的教义,也反映了诗人对于精神追求的深刻理解。

- 作者介绍

- 猜你喜欢

扫花游.江路清明和梦窗

水村带郭,殢试火新烟,弄晴霏雾。倦茶破午。

数花风暗忆,梦中行路。惯看游人,半日妆蛾媚妩。

飏愁缕。问红出杏帘,魂断谁语。垆畔曾卧处。

况易感芳辰,浅稀欢遇。觑禽又妒。

搅东阑乱雪,更将泥污。怪侣狂朋,怎似青青那树。

怨迟暮。慢匆匆、燕来人去。

花犯.萧寺小除夕

小林亭,疏灯凝水,年华笑相问。市风吹近。

听饯腊家家,人语轻趁。倦游梦枕萧斋稳。

清波闲处引。又藓迹、雪融香径,行行销意尽。

天边雁声送愁多,寒空峭、坐想迟回芳信。

吟思短,清尊共,故欢随分。

依稀记、艳阳禊赏,人散后、楼台霏麝粉。

漫唤起、阑干私倚,盟春心事准。

安公子.谭子端言,所居故有燕巢,中间客游,燕不复至,既归,则又来。为赋一解

客梦栖尘绮。社兰初忆茸红事。

暮雨江湖漂泊,尽相怜无计。

况是撩人波盼笙歌底。经看到黏絮零襟袂。

正落花风紧,谁立雕阑玉砌。过眼流光洗。

艳春归后闲门闭。旧识依稀,坊巷冷,而今何世。

惟有苔钱装缀帘栊丽。偏病来疏了闲车轨。

怪似伊轻俊,不是恹恹恁地。

霓裳中序第一

堂开望去客。旧笛凄凉抛未得。清昼不堪梦役。

渐迟暮番风,山城寒食。鹃红故国。

看泪痕、花上犹滴。逡巡处、一双绣蝶,俯仰又陈迹。

颜色。画图曾识。过几个、黄昏怕觅。清谈聊对破寂。

往事开元,满座头白。断云沉雁北。

但暗里、泉华自恻。村垆近、消他一醉,也胜醒时忆。

一萼红.盘香

写相思。倩柔丝万缕,午梦乍醒时。

巧样回文,断魂心字,引将筠管潜吹。

画堂深杂和兰麝,任萦回、谁与拨馀灰。

桦烛良宵,输他蜡泪,尚说成堆。

莫认铜槃承露,是春心微逗,一线灵犀。

宛转柔肠,缠绵芳思,向人情自依依。

更好共、书笺药裹,傍帘旌、终日总相宜。

只有往时荀令,未解怜伊。